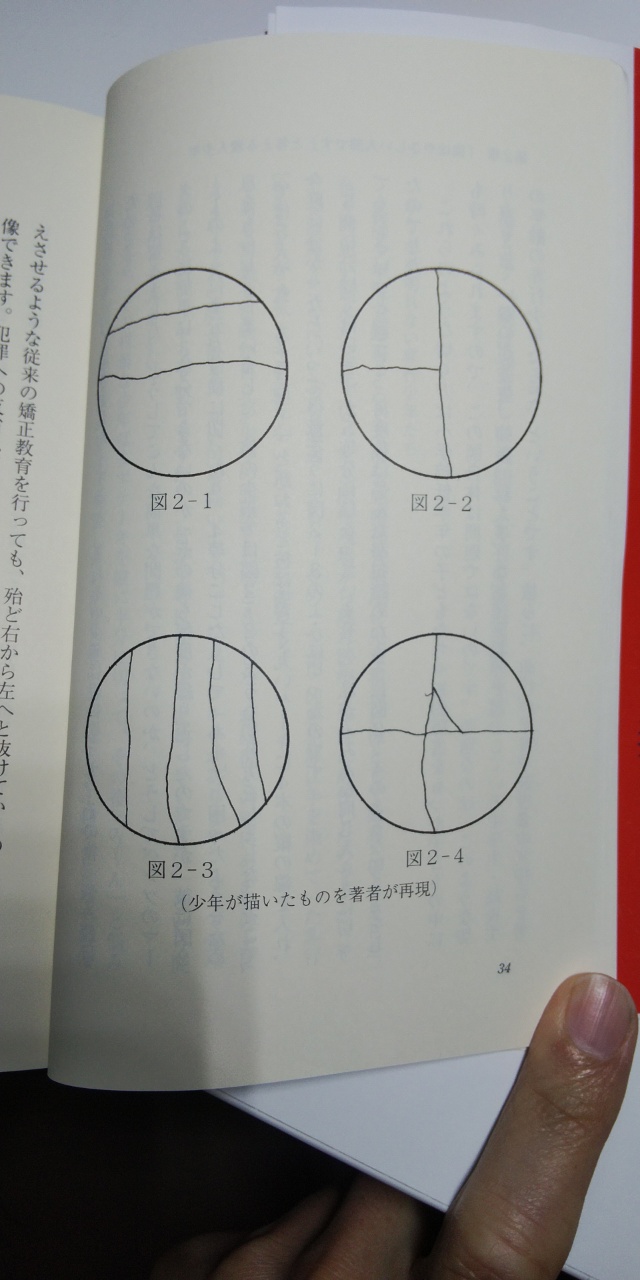

5歳児に試してみた。とても興味深い結果となった。

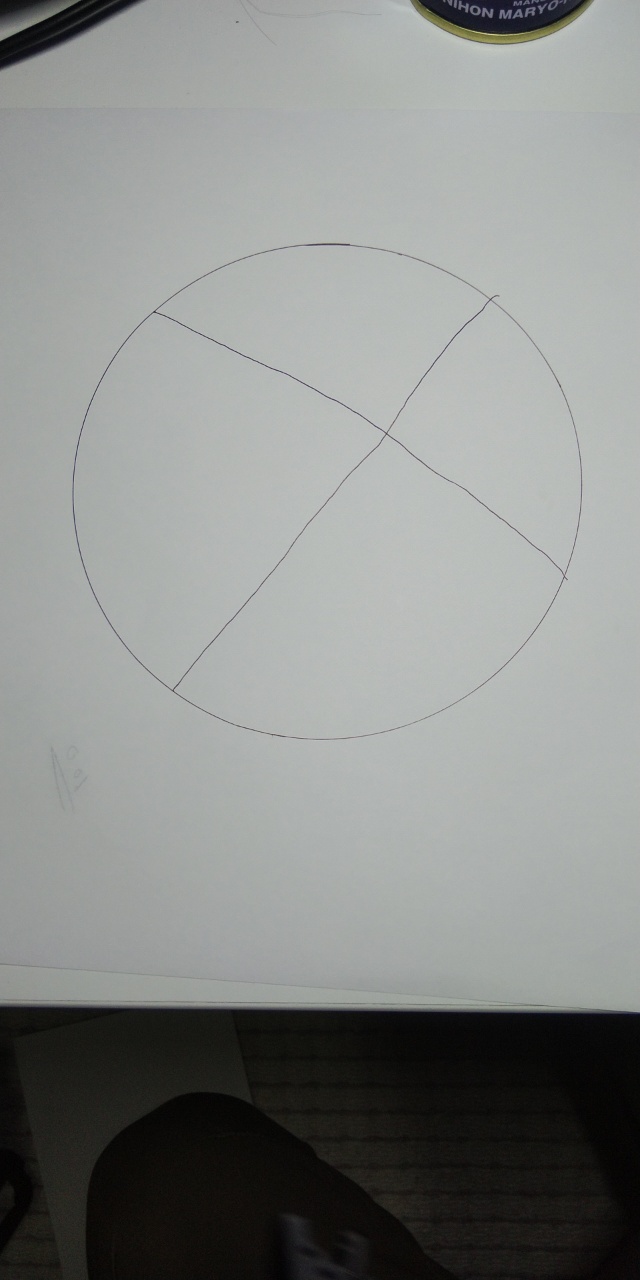

左が非行少年たちが書いたケーキ三等分の図。右は5歳女児の書いた図。

女児には「パパとママとあなたでケーキを3つに分けて。同じ大きさだよ。自分だけ多くしたらダメだよ」と言って書かせた。

結果、4等分となってしまったが、余った1つは友達にあげるのだそうだ。

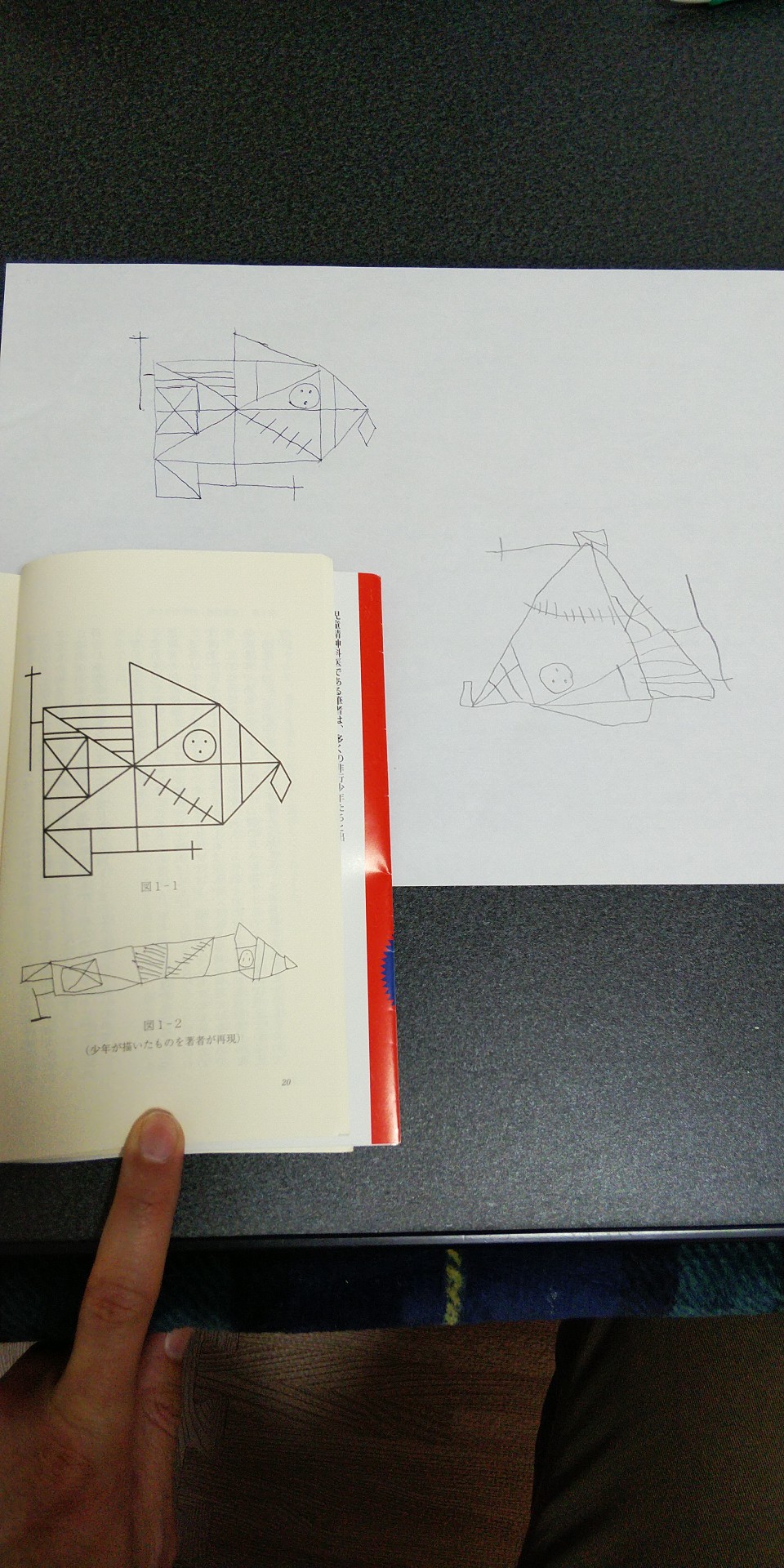

上は自分が書いた絵、右は5歳女児の書いた図。

本の下部は不良少年が書いた絵。

考察

実験結果から、非行少年の図を写す能力は、5歳と同じくらいのように見える。似ている。

この書き写しがある程度できるようになる過程は、自然に覚えるか、自然に覚えるよう誘導するか、教えるか、が考えられると思う。

5歳の場合、紙に絵をかくことが割と好きだし、外で遊ぶことも自由に行っている。割と活発な子だ。

非行少年は、非行を行うまでの15年間ぐらいで、これくらいの能力しか育たなかったという事になる。

それは育つ場面が無かったし、与えられなかった、教えられもしなかったのだと推測する。

どうして、そうなったか。責任は全部親だと思う。

これを書き写すためには、見る力が必要なのだとこの本の筆者は言う。

見たものを正確に認識する能力だという。

これは、紙に線を書く能力に限ったことを言っているのではなく、物事を正確に認識する力という意味なのだ。

だから、これができないということは、いろいろ世の中のことを、歪ませて間違って認識することになると。

簡単に言えば、そういう間違った認識が非行に結びつくようなのだ。

非行は、物事を間違って捉えて、それにより怒り、非行におよぶ。

あとがき

少年院に入った子たちは、まずドリルをやらされるのだという。不足している能力を鍛えるためのドリルだ。

鍛えれば成長していくようなのだ。不足している能力を成長させて、少年院から出るのが目標。

ということはこうなった理由の原因である能力不足は、

能力不足となった理由は、教えていなかった、教える場面が無かった、そういう事に間違いないと思う。

そして、いろいろな能力が足りないまま成長していき、小学校高学年くらいから悪いことをしだしていく。

経験上、悪いことをする子供の親は、そういう親であることが多い。

2020.4.27

非行少年は感情を抑えるのが苦手で、特に怒りを抑えるのが苦手なのだそうだ。感情のコントロールが上手でないということ。

また、想像力が足りないゆえに、怒りがすぐに湧いてきてしまう。

怒りによって引き起こされる二次災害はたくさんある。

「犯罪を犯して施設に送り込まれた子の半数が、虐待を受けている」

こんなことが本に書かれていた。

とても興味深いし、重要なことだな。半分もいるのか、ということ。

必要なしつけや、教育をされなかった場合、

上の図が上手に写せなかったり、怒りを抑えるのが苦手になるのだと推測できる。

虐待をしていた家庭で、その教育やしつけが、できていると思えない。

ここで自分が見た乳児2人を見て感じたことがある。

乳児はいつでも泣いている。理由もわからず泣く。泣き声というものは、怒りが湧いてくるのだ。

怒りが湧いてくる、という生理的現象?は否定できない。というのは、逆に一生うるさい状態で平常心が一生続く人間がいるのか?と。

でも、自分は怒りが湧いてきても乳児を虐待はしなかった。

しかし、感情を抑えるのが苦手な人間が、親になり、子を育てることになったらどうなるか。

最近思っている。この感情は一歩間違えれば虐待につながる可能性は十分にあるな、と。

2020.4.27